新卒で客先常駐はやめとけ?就活で後悔しない企業選びのコツ

IT業界の働き方の1つに「客先常駐」があります。クライアント先の企業のもとで働くことを指し、SES企業とSIer企業で発生します。

SIerもクライアントの要望で客先常駐が発生するため、客先常駐=SESという認識は半分正しく、半分間違いであることを覚えておきましょう。

そんな客先常駐ですが、よく「やめとけ」という話が上がります。

果たして、新卒で客先常駐で働くのは底辺なのか真相をお話します。

本記事では、IT業界特有の働き方である客先常駐とはどんな仕事か、新卒で客先常駐はやめておいたほうがいいのか、後悔しないための方法を解説します。

客先常駐とは?就活生が知るべき IT 業界の働き方

客先常駐と言われても正直わかりにくいですよね。実際、分からないままやめとけといわれるケースが多く、憶測で語られるのも事実です。

まずは、なぜ伝わりにくいのかを紹介します。

インターン・説明会では見えにくい「常駐」の実態

インターンや会社説明会では「開発案件に携われる」「最先端技術が学べる」と強調されがちですが、客先常駐の場合は勤務地も業務内容も入社後に決まることが大半です。

配属先は取引先オフィスで複数社の技術者が混在し、帰属意識が希薄になりがちです。

説明会で語られる華やかなプロジェクトはごく一部で、実際は運用保守やテストなど下流工程が中心になる例も多いのが実態となっています。

そのため、本社配属の口コミと混同すると実像を誤解しやすいので、面接では常駐割合や一次請け比率を必ず数値で確認し、希望とギャップがないかを事前に見極めることが重要です。

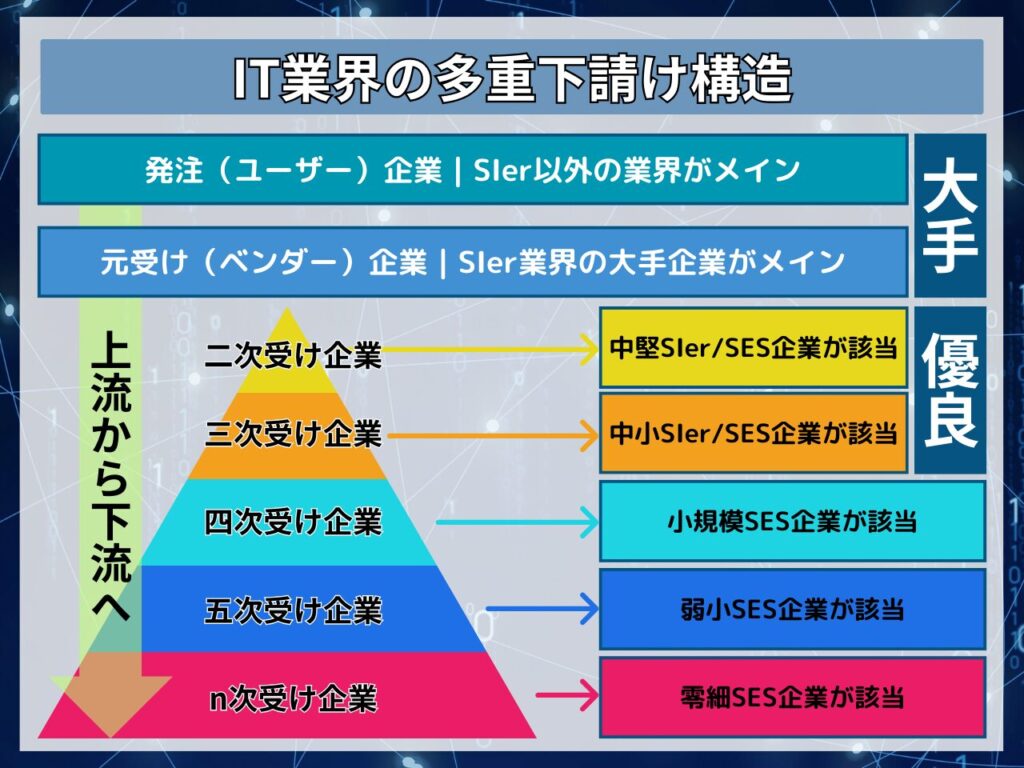

SES と多重下請け構造を図解で理解

SES企業は発注元と自社の間に一次請け・二次請け・三次請けが連なる多重下請け構造を取りやすく、階層が深いほど単価が薄まり教育投資や給与が圧縮されがちです。

短期契約が多いと現場ローテーションが頻発し、同じ技術領域を深掘りしづらい点も課題です。

さらに自社にノウハウが残りにくく、レビュー文化やドキュメント整備が弱くなる傾向があります。

構造を理解すれば「消耗しやすい」と言われる理由に納得できるはずです。

面接では自社案件比率や請負形態、ローテーション間隔を数値で確認し、一次請け比率五〇%以上を目安にすると成長環境を確保しやすくなります。

新卒で客先常駐が「やめとけ」と言われる3つの理由

実際に、新卒で客先常駐がやめとけと言われる理由に以下の3つが挙げられます。

- 配属ガチャで現場選択権がほぼない

- 教育体制が社外頼みになりがち

- 初任給レンジが低く昇給も横並び

配属ガチャで現場選択権がほぼない

客先常駐の新卒はプロジェクト面談を経て派遣されるため、本人の希望が必ず通るわけではありません。

インフラ志望でもテスターやヘルプデスクに配属されるなど、専門性を積みにくいポジションになるリスクが高めです。拒否権が実質ない配属ガチャはキャリアの初手を左右します。

学生のうちに情報収集と複数内定を用意し、条件交渉で主導権を持つことが重要です。

情報収集では「新人配属の希望反映率」「過去三年の職種別配属データ」を具体的な数値を確認しましょう。

教育体制が社外頼みになりがち

現場に自社メンターが不在だと質問しづらく、忙しさ次第で“放置”されスキル習得が自己責任になりがちです。

体系的に学ぶには就業後や休日の自己学習が不可欠です。入社前に学習計画を立て、常駐メンターや週次面談の有無、書籍購入補助、オンライン講座補助などの支援制度を確認しましょう。

制度がない場合でも、勉強会や技術ブログで外部コミュニティと接点を持つことで成長スピードを補えます。

面接では研修カリキュラムの到達目標、修了判定基準、再受講サポートの有無を聞き、教育への投資姿勢を定量評価してください。

初任給レンジが低く昇給も横並び

厚労省の賃金構造基本統計によると 2025 年卒の大卒平均初任給は約21.7万円です。

一方、SES常駐の初任給は21〜25万円、年収にすると250〜320万円がボリュームゾーン。三年目でも300〜350万円にとどまり、IT エンジニア全体平均445万円との差は最大140万円です。

賞与が固定額の企業も多く総報酬ではさらに開きます。面接では給与テーブル・昇給実績・評価指標を数値で開示してもらい、伸びしろを見極めましょう。

また、資格取得や難易度の高い案件に挑戦した場合にどの程度のインセンティブが付くのか、入社前に書面で確認することが安心材料になります。

客先常駐が向いている新卒の特徴

客先常駐をしたほうが実力が付くタイプも多いです。転職市場では現場の経験が非常に重要視されるため、これらのタイプは客先常駐が向いています。

現場で泥臭く学びたいタイプ

客先常駐はプロジェクト単位で現場が変わるため、数か月ごとに業界もシステムも違う環境へ飛び込み、障害対応や深夜リリースといった工程を体験できます。

手を動かし汗をかきながら学びたい学生には格好の修羅場ですが、配属が長期固定の企業もあるため平均ローテーション間隔と担当工程を面接で必ず確認してください。

得た知見をブログやXで発信し、設定手順やトラブルシュートを記事化しておけば、1年後の異動希望や転職時に説得力ある実績資料になります。

さらに、習得したスクリプトを社内勉強会で共有すると学習効果と評価が同時に高まり、学びとキャリアを好循環させられます。

人脈を資産に変えられるコミュ力

常駐先ではクライアントや複数ベンダーのエンジニアが同じフロアで働くため、主体的に声を掛ければ業界横断のネットワークが自然に拡大します。

感謝メッセージや質問フォローなど小さな接点を積み重ねられる人ほど、将来の転職・副業・共同開発でリターンを得やすいと評判です。

ただし、少人数プロジェクトだと出会いが限定されるため案件規模とメンバー構成を事前に確認するのが安全策。得た名刺はNotionなどでタグ管理し、勉強会登壇や技術ブログへの招待を通じて関係を継続しましょう。

人脈を“点”で終わらせず“面”に育てる姿勢が客先常駐のメリットを最大化します。

もし、あなたがどんな働き方を選んだ方がいいのかわからない場合は、IT業界専門の就活支援サービスに相談してみてください。

新卒が選べる3つの代替ルート

自社開発企業は技術志向が強い人向け

自社サービスを長期でグロースさせる企業では、要件定義から運用改善まで一貫して関われるのが魅力です。

スクラムやDevOpsを採用する組織が多く、継続的デリバリーやA/Bテストにも挑戦できます。

新卒選考ではGitHubの個人開発や技術記事が実装力の裏付けとして高評価される一方、人気が高く競争率も上昇しています。※いわゆるメーカーに該当することが多いです。

難関大学や高品質ポートフォリオを求める企業が多い点には注意が必要です。

選考を突破するには、リポジトリにREADME、テストコード、CI設定を整備し、設計意図まで説明できる状態が望まれます。

受託開発企業は案件多様性を求める人向け

受託開発はクライアントごとに要件が変わり、設計・実装・リリースを短サイクルで回すため複数案件を並行しながら工程全体を経験できます。

マルチタスク耐性や進行管理スキルが伸び、早期に見積もりや顧客折衝へ同席できるためビジネス視点も鍛えられます。

納期プレッシャーは大きいものの、PMやテックリードへのキャリアパスが豊富とされるのもメリットです。

平均残業時間・繁忙期の体制・技術選定の裁量を具体的な数値で確認し、自分のワークライフバランス許容度と照らし合わせると後悔を避けられます。

社内SEは安定志向・ワークライフバランス重視

社内SEは自社システムの企画・改善を担当し、ユーザーが社内にいるためフィードバックが速く達成感が高いのが特徴です。

近年はDX推進の中核として需要が急増し、SaaS導入やデータ基盤構築を主導できるケースも増加しています。

残業は比較的少なく定時退社しやすい一方、使用技術が社内事情に依存しやすく最新トレンドに触れにくいという声もあります。

最新技術との距離を補うためには、社外コミュニティや資格学習で自己研鑽を継続する姿勢が不可欠です。

ワークライフバランスと安定を取りつつ市場価値を保ちたい学生に適したルートです。

【就活チェックリスト】説明会・面接で必ず聞くべき10項目

客先常駐で失敗しないためには企業説明会や面接などで、聞くべき項目をまとめました。これらは情報収集と合わせてしっかりと確認しましょう。

| 項目 | チェック項目 | 面接・説明会での質問例 | 確認ポイント |

|---|---|---|---|

| 1 | 常駐割合 | 「新卒のうち●年目までに客先常駐になる比率は何%ですか?」 | 数値を明言しない or “状況次第”と曖昧→警戒 |

| 2 | 一次請け比率 | 「請負契約で一次請け・二次請けの構成比を教えてください」 | 一次請けが高いほど裁量と単価が高い傾向 |

| 3 | 研修期間と講師実績 | 「研修は何週間で、講師は現役エンジニアですか?」 | 1か月未満や座学のみ→学習効果が限定的 |

| 4 | メンター制度の有無 | 「配属後に専属メンターがつく期間は?」 | 3か月以上・週1面談が目安 |

| 5 | 資格受験料補助 | 「ITパスポート等の受験料は全額補助されますか?」 | 補助+学習時間確保制度があると◎ |

| 6 | 評価基準・昇給プロセス | 「昇給は成果連動ですか?具体的な評価指標は?」 | 年功序列のみ・指標非公開は注意 |

| 7 | 勤務地確約の可否 | 「内定承諾前に勤務地を文書で確約できますか?」 | “希望は聞く”だけなら実質ガチャ |

| 8 | 平均残業時間 | 「直近1年の全社員平均残業は何時間ですか?」 | 20h/月以内が目安。プロジェクト変動も要確認 |

| 9 | 帰社日・社内イベント頻度 | 「常駐中も月1で帰社日がありますか?」 | 帰属意識・情報共有の場があると安心 |

| 10 | リモート導入状況 | 「常駐案件でもリモート比率はどのくらい?」 | “フル常駐オンサイトのみ”は柔軟性に欠ける |

内定後に客先常駐で後悔しないための5つの対策

内定を獲得をしたら以下の5つの対策を実施してください。

- オファー面談を実施してもらう

- 研修内容の詳細を教えてもらう

- 学生のうちに基礎資格(IT パスポート等)取得

- 入社1年目の学習ロードマップを先取り

- IT業界専門の就活エージェントに企業の相談

オファー面談を実施してもらう

内定通知を受けたら承諾前にオファー面談をお願いしましょう。

改正労基法で労働条件は書面または電子で明示が義務化されています。人事だけでなく配属予定の上司にも同席してもらい、勤務地・担当業務・労働時間・賃金決定方法・昇給有無をその場で確認します。

「入社後のギャップをなくしたいので詳細を伺っています」と前置きすると角が立たず、企業も開示に協力的です。

面談内容を議事録にまとめ、面談後にメールで共有してもらえば言質を確実に残せます。表情や雰囲気もチェックできるため、テキストだけでは分からない社風を見極める好機になります。

研修内容の詳細を教えてもらう

入社前研修は成長速度を左右します。期間・学習テーマ・教材・演習方法・講師の経歴・フォロー面談回数を一覧でもらい、投資度合いを定量比較しましょう。

資料サンプルやオンライン教材を見せてもらうと内容の深さを把握できます。

「座学だけか」「実機演習があるか」「研修後フォローは三か月ごとか」なども確認し、基準未達時の再試サポートの有無まで聞くと安心です。

研修目標と評価基準を具体的に示してもらい、自分の学習スタイルに合う環境かを判断しましょう。

学生のうちに基礎資格(IT パスポート等)取得

在学中にITパスポートや基本情報技術者を取得すると、自己学習力と基礎知識を客観的に示せます。

試験後に要点をスライド化してQiitaやXへ連載投稿すればアウトプット力が評価され、技術コミュニティとの接点も広がります。

学習グループで模擬問題を共有すると相互支援でモチベーションが続きます。

合格証や記事URLをポートフォリオに添付すれば配属希望の交渉材料になり、面接で「学んだ内容をどう業務に活かすか」まで語れるため内定後の評価にもつながります。

入社1年目の学習ロードマップを先取り

社会人一年目は業務に追われ学習が後回しになりがちです。そこで入社前に年間ロードマップを作成しましょう。

最初の三か月でLinuxとシェルを習得し自宅サーバを構築、六か月目までに AWSクラウドプラクティショナーでクラウド概念を固めます。

九か月目にはPythonでログ集計や自動化スクリプトを作成し、CI/CDを試験導入。十二か月目に個人サービスを公開して運用と障害対応を体感します。

このようにやることを明確化しておくのがおすすめです。

IT業界専門の就活エージェントに企業の相談

IT特化型就活エージェントを複数併用すると、客先常駐率・一次請け比率・平均残業時間などの非公開データを比較できます。

登録時に希望技術と勤務地を具体的に伝えれば、ミスマッチ求人を除外してもらえます。

模擬面接やES添削で準備を強化し、内定後は研修内容や給与条件など代行交渉も依頼可能です。

座談会やオンライン説明会で現場社員の声を集め、口コミサイトと突き合わせると情報の信頼度が向上します。

おすすめの就活エージェントはここからみれるので、ぜひ、複数登録して失敗のないようにしてください。

とIT業界の違いをわかりやすく解説.jpg)